信徒の生活に配慮した献金のしくみ上記仕組みとしての献金確認書・受領書

1.献金確認書を導入する意義

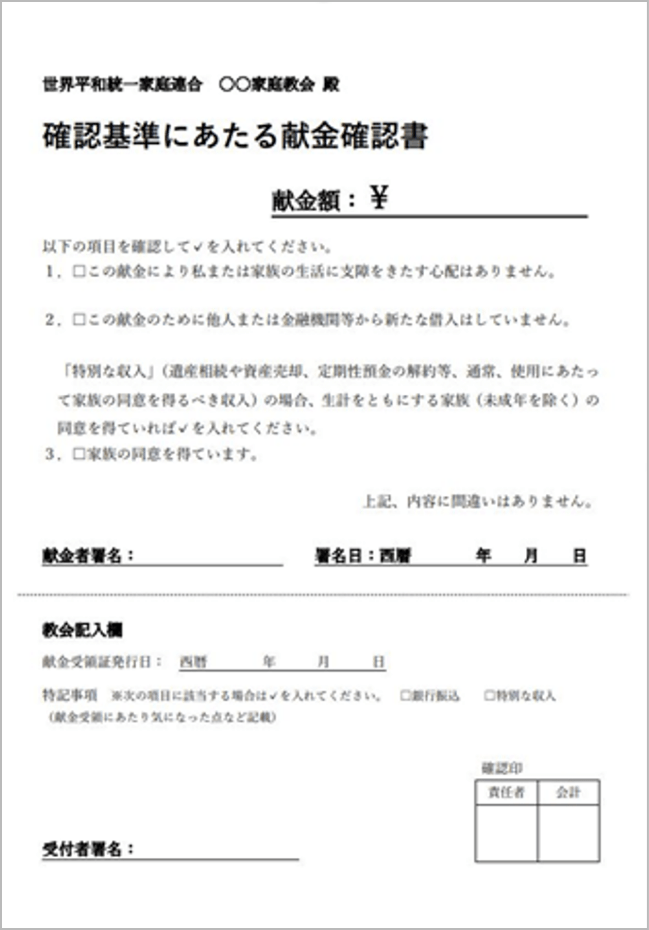

当法人は2023年2月より「献金を受領する際のガイドライン」を制定し、10万円以上の献金を受領する場合はその都度「献金確認書」に基づき、所定の内容を確認してから受領するという制度を導入しました。

これは、献金奨励を行う場合は、教会員の経済状況に配慮すること、献金の奨励と受領に際してコンプライアンスを重視した献金管理をすることを目的としています。全ての職員、関係者が教会員の生活に十分配慮しながら、健全な教会運営を行っていけるよう取り組んでいます。

【確認事項】

- この献金により私または家族の生活に

支障をきたす心配はありません。 - この献金のために他人または金融機関等から

新たな借入はしていません。 - 家族の同意を得ています。 ※「家族」とは、生計をともにする家族で未成年者(18歳未満)を除くものとしています。

この確認書では、上記の3点を確認し、ご本人のサインをいただくようにしています。もし1つでもチェックできない項目がある場合は、基本的には献金を受け取らないように定めています。

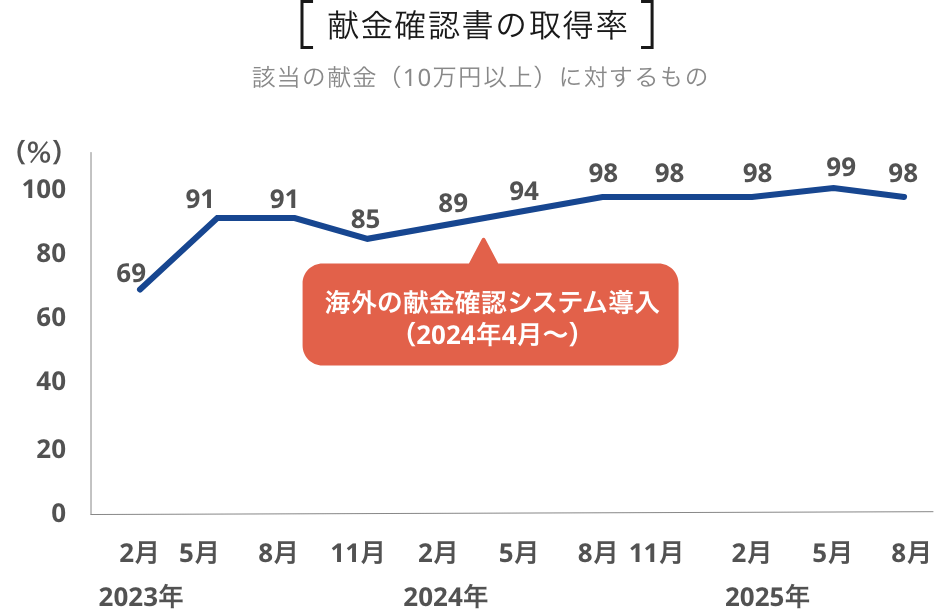

また、2024年4月には、海外での献金についても同様に確認を行うシステムを導入しました。

確認書の取得率は現在、対象となる献金の9割を超えています(一部、本人と連絡が取れない等で取得できていないケースあり)。また、教会員を対象に行ったアンケートでも2023年6月には97%(有効回答数3,482)、2024年1月には98%(有効回答数3,194)の教会員が、この方針が「適切に実施されていると感じる」と回答しています。

2.受領書の発行による透明性の強化

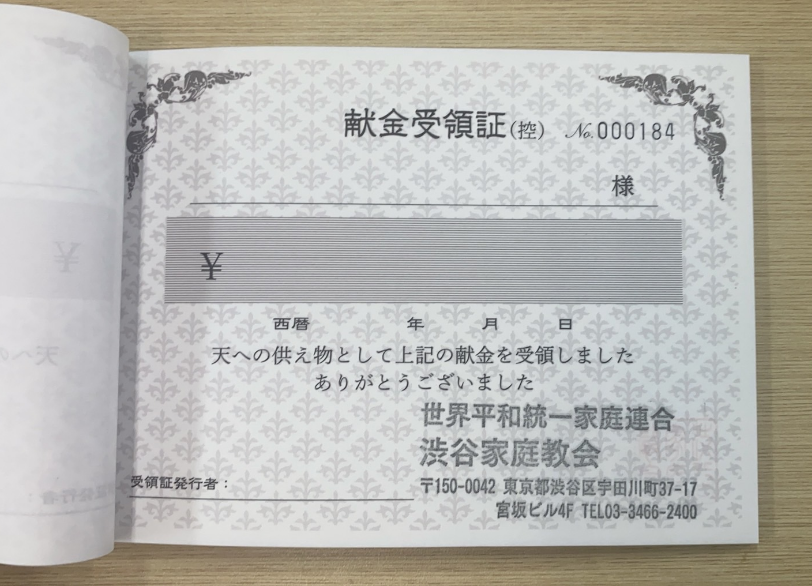

当法人が2023年2月から導入した献金に関する改革のもう一つの大きな柱が、「受領証」の発行です。

これは献金を捧げられた教会員の方に対して、献金を受け取ったことを証明する証書を発行するもので、特に10万円を超える献金を捧げられた方に対しては、原則として受領証を発行しています。

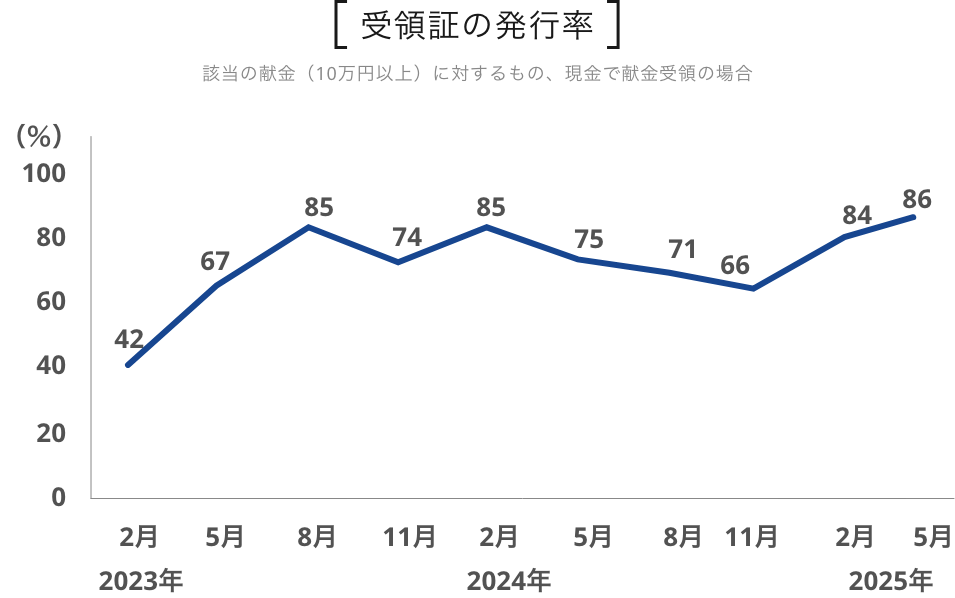

制度開始直後は、そのような習慣がなかったことや趣旨が十分に伝わっていなかったこともあり、発行率が低水準でした。現在は、制度が徐々に浸透し、発行率が毎月8割(受領証を不要とされる教会員もいるため)を超えるようになっています(現金で献金を受領した場合に限られる。振込による献金受領は振込履歴で代用。)。

海外宣教支援の大幅な見直し家庭連合本部からの海外宣教支援のための送金額はほぼ0に(2025年6月現在)

従来は、海外宣教活動の推進、海外の教会発展の支援などを目的として世界本部への宣教資金の送金を行っていました。しかし、この海外宣教活動への支援については、様々な形で日本社会からの強い批判を受け、2022年9月に打ち出した「教会改革の方向性」で「全世界の宣教活動への支援につきましては、これを大幅に見直す(減額する)こととし、予算全体の減額、および、国内への教育、文化活動、支援活動への使用を拡充することと致します」と表明し、現在では完全に停止しています。海外宣教支援は、社会的に十分な理解が得られるまで、当面の間、実施しない予定です。

全国巡回教育教会改革を全教会に浸透させるため、推進本部が3回にわたって全国巡回教育を行った

教会改革の各種取り組みを全国に280ほどある教会に確実に浸透させ、問題の生じない教会づくりのため、会長をはじめ教会改革推進本部の本部長や委員などが全国の教会を巡回し、職員等を対象に教育を繰り返し行ってきました。全国巡回は2022年12月、24年2月、同12月の計3回行い、その都度、質疑応答やフィードバックを行ってきました。

【巡回教育で説明した内容】

- 「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」の詳細な解説(禁止されている行為の解説)

- 教会改革の具体的対応におけるQ&A

- 献金受領のガイドライン解説

- 家庭相談員の認定制度について、担当者の決定方法や相談への対応方法

教会改革の方針や現在の改革状況等の説明

質疑応答、意見交換